もう、何もかも上昇している感じですね。

当ブログを書いている2025年9月末ですが、

いよいよペットボトルも1本200円時代です。

日経株価は、45,000円超え

地金価格は、20,000円/g超え

この2つはバブル時代を超えています。

最低賃金も2025年度は全都道府県1,000円超え!

今、景気が良い感じがしますか?

因みに、バブル時代の電気代を調べてみると

1980年(昭和55年)の電気料金は28.36円/kwh

というデータがありました。

これが通常期なのか夏季料金なのか平均なのか分かりませんが、

電気料金よりかなり高いのが分かります。

当時は、エアコンの普及も進んでいなかったため

電気請求額はさほどだったのかもしれませんね。

少し、話題が逸れますが、中小企業白書を見ると以下の通りのデータがあります。

損益分岐点比率:大企業47.9%、小規模企業83.6% 差が拡大傾向

労働分配率:大企業51.2%、小規模企業84.6%

何を言いたいかといいますと、

中規模企業、小規模企業は、様々なコスト上昇や人件費上昇への対応が

厳しいというのが分かります。

更に、某自動車メーカーは、部品メーカー各社に価格の値下げ要求とか!?

乾いた雑巾を…

本来の方向に戻します。

今年は、梅雨が短く、

6月以降酷暑が続きましたが、

それでもやはり彼岸に入ると気候が落ち着いてきた感じです。

10月に入ると、そろそろエアコンの冷房運転も終わりになるかもしれません。

エアコンの冷房運転は、室内機内に結露を発生させます。

10月も日中はまだまだ暑い

この状況で急に運転を止めると、お風呂を出たあとの浴室内に近い環境になります。

そのままだとどうなりますか?

そう、カビ発生!

そして暖房運転で放出!!

そうならないために、冷房運転が終わりにする場合は、

乾燥運転をするのがおススメです。

さて、いよいよ本題に戻ります。

毎月月末に大手電力会社各社から公表される燃料費調整。

これが毎月の<電気料金変動の大きな要因>です。

これで、使用量が同じだとしても毎月電気代が変わってきます。

その他、そもそもの単価が変動することがありますが、これは稀です。

基本料金設定がある契約もありますが、

使用量が全く同じであっても変動するものコレ「従量料金単価」です。

当ブログでは電力量料金(=使用量単価+燃料費調整単価+再エネ賦課金)としています。

使った量に応じて課金されるものです。

毎月月末に電力各社から翌々月検針時(翌月使用分)の燃料費調整単価が発表されます。

前述の通り、ほぼ毎月変動しますので、定点観測でその推移をみています。

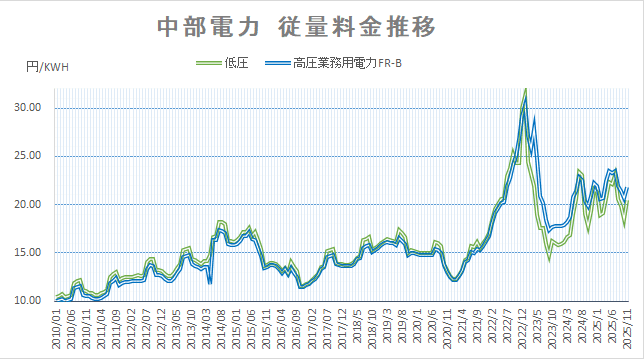

前段が長くなりましたが、まず中部電力から見てみます。

2025年10月度使用分(11月検針分)中部電力電力量料金推移

前年比では、高圧104.5%、低圧105.8%

約5%高くなっています。

前月比では、高圧105.7%、低圧110.5%

エアコンの中間期ですが、ベースアップという感じですね。

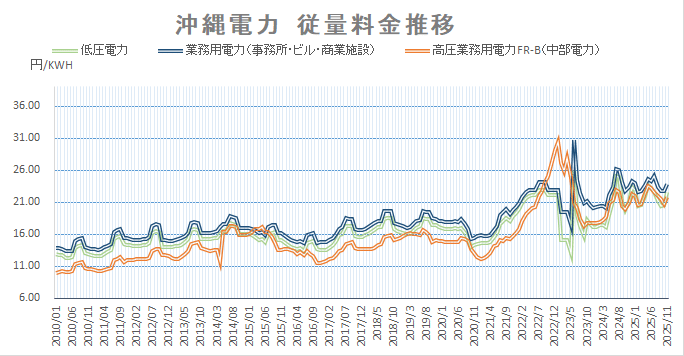

2025年10月度使用分(11月検針分)沖縄電力電力量料金推移

他社同様、2024年以降は、支援の有無によって変動が大きくなっていました。

前年比では、高圧101・5%、低圧106.4%

低圧が約6%高くなっています。

ビルや商業施設などで利用される高圧業務用で、中部電力と比較をしていますが、

かなりその差がなくなってきました。

108.7%となっています。

コメントはしませんが、

実は、料金改定された2023年以降、燃料費調整単価が10円以上マイナスが続いています。

省エネはコスト

少しくらい、省エネ・節電を行っても追いつきはしませんが、それでもやらないより良い

無理な省エネ推進は、我慢を強いられることから反発が起こることもありますが、人が我慢しない省エネ対策って興味ありませんか?

電力単価が上がっている分、対策にかかる費用の投資回収期間も縮まりますね。

同じ10%削減でも額にすると大きいということになります。

使用量の変動要素が大きいものは何でしょうか?

夏に対策をとると、引っ越しなどと同様、関係各所の繁忙期となり、対策費用も増加してしまう可能性があります。

まだ、やっていない対策はあるのではないでしょうか?

ご確認下さい。

2025年は中小企業も環境力向上は必須|省エネ診断・省エネチェックリストでまずは現状把握から~省エネ推進のはじめの一歩~

業務用エアコン、冷凍機の省エネ、暑さ対策のことなら

当社株式会社i-Mage.まで、お気軽にお問い合わせください

i-Mage.ブログ【Vol.0528】でした。